Recursos y Técnicas de Desarrollo Rítmico Usados en el Cuarteto II de Fab

- 14 may 2015

- 9 Min. de lectura

Abstract— This paper addresses the different ways to prepare and develop the concept of rhythm to give richness to the compositional discourse, exposing to the composer that there are various forms of temporal contraction and expansion sound material, different of to indicate rit, accel or tempo change in a score.

For this is approached, concepts and resources used by Bach, Messiaen, Bartok, also are approached as rhythmic concepts and systems of other musics such as Aksak of Turkish classical music are also approached structures mathematics for the elaboration and development rhythm.

Index Terms— Polyrhythm, Polymetry, Rhythm, Pulse , time perception , temporal contraction and expansion .

Resumen— El presente texto aborda las diferentes formas de elaborar y desarrollar el concepto del ritmo con el fin de dar riqueza al discurso compositivo, exponiendo al compositor que existen diversas formas de contracción y expansión temporal de un material sonoro diferente al indicar rit o accel en una partitura o al cambio de tempo. Para ello se abordan conceptos y recursos usados por Bach, Messiaen, Bartok, como también se extraen conceptos y sistemas rítmicos de otras musicas como el Aksak propio de la música clásica Turca y también se abordaran estructuras matemáticas para la elaboración y desarrollo rítmico.

Palabras clave— Polirritmia, Polimetria, Ritmo, Pulso, Percepción temporal, Contracción y expansión temporal.

I.INTRODUCTION

El presente análisis aborda el Ier movimiento del cuarteto II de Fabio Gonzales Zuleta y tiene el fin de abordar los aspectos y líneas básicas para entender la importancia del tiempo en la concepción, creación y composición musical por ende se abordaran los siguientes temas:

Patrones inherentes

Influencia del contrapunto imitativo

Polirritmia, polimetría y matemáticas en el proceso compositivo

Desarrollo rítmico a partir de adición y sustracción de pulsos

Iteraciones como recurso compositivo

Apropiación y uso de patrones rítmicos Asksak.

II.Biografía Fabio Gonzales Zuleta

El compositor Fabio Gonzales Zuleta fue fuertemente influenciado por Uribe Holguin, asistió a clases de órgano con el maestro Egisto Giovanetti en el conservatorio nacional y tomo clases de composición con Demetrio Haralambis. Fue docente de solfeo en el conservatorio, dirigió en 1952 las cátedras teóricas y de composición, su antecesor fue Carlo Jachino fuerte precursor del dodecafonismo en Colombia, lenguaje con el cual no tenia tanto afecto Gonzales Zuleta. En 1965 compone el “Ensayo Electrónico” obra la cual es uno de los hitos de la música electroacústica en Colombia. Como docente de composición acompaño la formación de Blas Emilio Atehortúa, Raúl Mojica Mesa, Jacqueline Nova, Jesús Pinzón Urrea, Luis Torres Zuleta y Francisco Zumaqué. [1]

Su estilo Musical se enmarca en tendencias neoclásicas y neoromanticas del siglo XX, hace uso de lenguajes tales como el atonalismo y el dodecafonismo.

III.Métodos de análisis

El análisis musical es el estudio de la música a través del método científico por ende se establecen los siguientes parámetros: [2]

Regla de la evidencia: lo plasmado y analizado teóricamente se hace evidente a la percepción

Regla del análisis: las ideas complejas se descomponen en ideas simples

Regla de la síntesis: las ideas simples deben encajar en un todo coherente

Regla de las enumeraciones y repeticiones: una afirmación debe ser válida a lo largo de la obra.

El presente escrito abarca los siguientes campos:

Análisis Formal

Análisis Rítmico

Análisis de la Frase

Análisis Generativo: [estructural y métrico]

IV.Influencias Compositivas en el Cuarteto II de Gonzales Zuleta.

A.Bach

Es evidente la influencia que tiene el compositor alemán Johann Sebastian Bach en el Cuarteto II de Gonzales Zuleta en cuanto a la textura polifónica se refiere ya que se hace uso de diversas técnicas tales como la imitación libre, técnica canónica y contrapunto múltiple, las cuales fueron ampliamente desarrolladas por Bach en sus obras contrapuntísticas en especial la prestigiosa obra “El Arte de la Fuga”.

El contrapunto imitativo guarda una fuerte relación con la matemática y en especial con la teoría fractal en donde encontramos recursos tales como: [3]

Inversión melódica

Retrogradación

Inversión retrograda

Aumentación y disminución.

[4]La voz superior del compás 7 aparece en el bajo en el compás 42 transportada una 12ma más grave (la se transforma en re). Sin embargo la voz inferior del compás 7 transporta a la 8va (en realidad doble 8va) en el compás 42. (canon por inversión de voces).

B.Messiaen

Compositor, organista y ornitólogo francés, maestro de Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen y Iannis Xenakis, fundamental en el desarrollo del concepto de simetría del tiempo y del ritmo musical. Se hacen evidentes en la obra de Gonzales Zuleta las siguientes técnicas desarrolladas por Messiaen.

Ritmos con valores Añadidos. Valor breve que se añade a un ritmo cualquiera, ya sea una nota, un silencio o por medio de un puntillo.

Ritmos Aumentados o disminuidos: J.S. Bach fue uno de los precursores del canon por aumentación y disminución, el cual consiste en duplicar o reducir a la mitad el valor de determinado ritmo

A vale 5 semicorcheas, B 5 corcheas, C 5 negras, B es la aumentación de A, y C su doble aumentación variada. [6]

Superposición de ritmos de longitud desigual: recurso muy utilizado en el Cuarteto II de Gonzales Zuleta, en el siguiente ejemplo en el cual se superponen un ritmo de 10 semicorcheas contra uno de 9 semicorcheas.

Existen otras formas de superposición ya sea: superposición a sus diferentes formas de aumentación y disminución ó superposición a su retrogradación. [7]

Pedal Rítmico: consiste en un ritmo que se repite en “ostinato”, acompaña un material sonoro de ritmo totalmente diferente. [8]

C.Bela Bartok

Fabio Gonzales Zuleta al ser un músico académico debió haber conocido la obra de Bela Bartok ya que en el cuarteto II se encuentran a menudo patrones importantes de la música popular y tradicional de oriente medio, en especial el patrón rítmico húngaro Asksak: 2+3 y sus posibles extensiones 2+2+2+3 [9].

D.Elisión

Ocurre cuando la cadencia de una frase se traslapa con el comienzo de la siguiente.

Ej:

Bach, Invention in D (p29, bar18)

Handel, Unto us a child is born (pp 53-54, bar 7)

Chopin, Waltz, op.69, N°2 (p.61, bar 9)

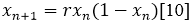

E.Teoría Fractal

En consecuencia a los procesos usados en el contrapunto (Bach) existe una relación implícita entre la duplicación o reducción de un periodo y la constante de Feigenbaum, pueda ser que Fabio Gonzales Zuleta no conociese la teoría fractal, pero en su cuarteto II hay procesos rítmicos que son fácilmente explicables a partir de la siguiente formula.

F.Metros Aksak.

Estos metros fueron apropiados y desarrollados por Bartok, puede que hayan llegado a Fabio Gonzales Zuleta por medio del estudio de las obras de bartok haciendo un uso inconsciente de estos, a continuación se presenta los metros Aksak descritos por Brailoiu [11].

B.Conclusión

Se hace necesario presentar las influencias que tuvo directa o indirectamente Fabio Gonzales Zuleta en su obra compositiva en especial en el cuarteto II ya que Gonzales Zuleta logro su estilo musical combinando estas influencias. A continuación se analizara detalladamente el uso de las anteriores influencias y técnicas en el cuarteto II

II.Cambio, Forma y textura

El cuarteto II consta de cuatro movimientos: Vivo, Allegro, Moderato y Allegro enérgico, típica organización que respeta los cánones clásicos del cuarteto en cuatro movimientos, pero hace uso de materiales comunes en todos los movimientos [12].

Nos enfocaremos en el primer movimiento el cual esta segmentado de la siguiente manera:

Sección I:

A: se caracteriza por la distribución del material sonoro de la siguiente manera V1 y V2 material de respuesta, Vla y Vlc material de pregunta Textura Homofonica, melodía acompañada, posteriormente se presenta en los 4 instrumentos la resultante rítmica.

A’: Textura Melodia Acompañada por un ostinato rítmico Vln1. Vs Vln2, Vla y Vc.

B: notas pedal acompañan la imitación que es rotada y transportada por los 4 instrumentos.

Sección II:

Textura puntillista: esta técnica fue inicialmente desarrollada por la pintura pero es acogida por la escuela post-serial de Webern, se refiere a que cada nota individual adquiere independencia, se piensan como puntos [13]

Contrapone la anterior sección en cuanto a que el material timbrico contrasta al hacer uso de pizzicati

El material “puntillista” acompaña la melodía que inicialmente se presenta en el Violin I y es rotado en los otros instrumentos, de esta manera todo el material debe varia.Se hace bastante uso del canon y contrapunto imitativo

Sección III: se puede decir que inicia su proceso en el compas 39.

Se caracteriza por el uso de contrapunto libre

Sección Aurea[endif]--

Coincide con la sección III sub-sección D, la cual presenta gran variedad e inestabilidad rítmica, es punto climax del movimiento.

III.Análisis de los niveles rítmicos

A.Distribución de las pulsaciones

Consultar el Anexo 1 para ver la tabla de distribución de las pulsaciones.

El anterior grafico muestra la comparación entre la distribución de los pulsos en cada sub-sección. De la grafica se puede deducir que a lo largo del movimiento (exceptuando la sub sección C de la sección II y el “puente”) la corchea siempre tiene el mismo valor. Por lo cual el compositor hace uso de otros recursos para que exista un desarrollo rítmico con el fin de suscitar procesos de aceleración y desaceleración temporal y es aquí cuando hablamos de ritmos cualitativos, de polirritmia y multirritmia. [15]

Presenta una marcada diferencia en la sección II sub-sección c y puente puesto que en la partitura hay una indicación que dice MENO (compas 22) posteriormente en el compas 45 hay un accel, lo que hace que el ritmo se vuelva formalista y cuantitativo, el pulso pierde en este fragmento como eje para el desarrollo rítmico y percepción temporal.

B.Contracción y expansión temporal:

Ritmos Aksak: una forma de dar la sensación de que el material rítmico-sonoro se está contrayendo y expandiendo es agrupando pulsos de igual valor (corchea en este caso) en grupos de diferente tamañoDel compas 1-5 encontramos dos patrones distintos

(2+2+3) y (3+3) (observar el anexo II)

C.Procesos de Aceleración y desaceleración:

Haciendo uso de la fórmula para reducir o aumentar un periodo, obtenemos que:

n=(n-3)

Para la sección dos observamos que la melodía que se presenta en el violin 1(cc 24-28) dura 15 pulsos luego pasa al violin 2 para durar 12 pulsos (cc 30-32), posteriormente pasa a la viola para durar 9 pulsos (cc 33-34) y finalmente en el violonchelo dura 6 pulsos (cc 36-37).

Este proceso se denomina iteración.

n= (15)

n= (15-3)

n= (12-3)

n= (9-3)

Esta iteración en la cual se reduce el número de pulsos nos hace creer que el ritmo se acelera al haber menos material rítmico melódico.

También darse el caso del proceso contrario:

n=(n+4)

Inicia el compas 97 y todo el proceso se realiza en el violonchelo

n= (4)

n= (4+4)

n= (8+4)

n= (12+4)

D.Elisiones:

A lo largo del movimiento I se presentan distintas elisiones con el fin de ajustar o desplazar rítmicamente uno o más pulsos determinado material rítmico.

Ejemplos: compas 3

Se superponen dos fragmentos rítmicos 3+4 lo que nos da la sensación de aceleración temporal.

Compas 10

El final de la frase melódica en el violin I coincide con el inicio de los otros 3 instrumentos, esto puede hacerse con el fin de no perder continuidad en el discurso.

E.Canon y Contrapunto imitativo

A partir del compas 54 podemos observar un canon o contrapunto imitativo el cual inicia en el violonchelo desplazado un pulso, posteriormente pasa a la viola luego al violin II y finalmente al violin I, este recurso es utilizado con el fin de dar variedad rítmica a la obra.

F.Procesos de omisión y agregación

Como ya fue expuesto, Messiaen en su libro técnicas de mi lenguaje musical expone diversas formas de alterar el ritmo por omisión y agregación, González Zuleta hace uso de ello en los siguientes compases.

Sección III compas 65

El material melódico es altamente alterado agregando, omitiendo o desplazando los grupos de notas. Esto se puede observar claramente en el anexo distribución de pulsos

(+) se añade un pulso

(-) se resta un pulso

Compas 87 en adelante

En el anexo de distribuciones de pulso esta marcado con una x los pulsos que son agregados.

Suponiendo que la secuencia es de tres pulsos y el patrón es el siguiente

En el compas 91 se presenta una melodía en el violin II la cual posteriormente pasa a la viola restándole 2 pulsos y finalmente al violoncello restándole 1 pulso más.

G.Superposición de ritmos de longitud desigual.

En el compas 13 al 21 es donde más se hace evidente la superposición de ritmos de longitud desigual en las distintas capas

IV.Conclusiones

Se puede contraer y expandir la percepción temporal del ritmo haciendo agrupaciones de grupos de distinto tamaño de pulsos.

Las iteraciones rítmicas pueden servir tanto de aumentación o reducción en patrones rítmicos

La superposición de ritmos de diferente duración es útil para dar inestabilidad a un pasaje

La elisión puede funcionar para darle continuidad al discurso rítmico-melódico o para dar la ilusión de aceleración temporal.

El uso de patrones irregulares como el Aksak

No es necesario indicar en una partitura Accellerando, ritardando, o cambios de tempo para dar la sensación de aceleración, contracción, o expansión temporal. Se pueden hacer uso de los diversos recursos expuestos anteriormente para dar estas sensaciones perceptuales.

Bibliografia

Romano, Ana Maria. Tres momentos en la creacion musical Colombiana: Julio Quevedo Arvelo, Fabio Gonzales Zuleta y Luis Torres Zuleta, A contratiempo. Avaliable: http://www.territoriosonoro.org/CDM/acontratiempo/?ediciones/revista-13/partituras/tres-momentos-en-la-creacin-musical-colombiana-julio-quevedo-arvelo-fabio-gonzlez-zuleta-y-luis-torr.html#fragment-3

Vazquez Gonzales, Maria de los Remedios. Analisis Teoria I.

Compositores colombianos, Facultad de Artes, Instituto de Investigaciones Estéticas. UN Virtual. Avaliable: http://www.facartes.unal.edu.co/compositores/html/0004_3.html

Jaramillow, Freddy. El contrapunto y la matematica, J.S.BACH. Contrapunto y Polifónías. MANDELBROT SET, Conjunto de Mandelbrot o Mandelbrot Set Matemático en la música

Bach, Johann Sebastian, El arte de la fuga. BWV 1080/17

Messiaen, Oliver. Tecnicas de mi lenguaje musical, Capitulo III.

Idem. Capitulo IV

Idem. Capitulo VI

Idem. Pag26

In Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/11771/aksak (accessed March 19, 2015).

P.O Juan Antonio, Música Fractal: El Sonido del Caos. Departamento de lenguajes y sistemas informaticos, Universidad de Alicante, Mayo 2000.

BRAILOU, Constantin: “Le rythme Aksak” En: Revue de musicologie, T. 33e, nº. 99e/100e, pp. 71-108, 1951.

Romano, Ana Maria. Tres momentos en la creacion musical Colombiana: Julio Quevedo Arvelo, Fabio Gonzales Zuleta y Luis Torres Zuleta, A contratiempo. Avaliable: http://www.territoriosonoro.org/CDM/acontratiempo/?ediciones/revista-13/partituras/tres-momentos-en-la-creacin-musical-colombiana-julio-quevedo-arvelo-fabio-gonzlez-zuleta-y-luis-torr.html#fragment-3

Morgan P. Robert. Antología de la Música del Siglo XX . Pag 457

Paz. Antonio. Construcción y cálculo del segmento áureo. http://www.ecured.cu/index.php/Construcci%C3%B3n_y_C%C3%A1lculo_del_segmento_%C3%81UREO_de_un_segmento_dado

Bernaldo de Quirós, Elementos de Rítmica Musical. Barry & Cia Editor, Buenos Aires.

![endif]--![endif]--

Comentarios